Marcello Di Donato Nato a Cava de’ Tirreni (SA) nel 1962, ha studiato Scenografia presso l’ “Accademia di Belle Arti ” di Napoli. A metà degli anni ‘80, ha scelto di dedicarsi alla fotografia, in special modo alle sperimentazioni con le tecniche fotografiche della polaroid sx-70. Nel corso degli ultimi due decenni, Marcello Di Donato è stato costantemente invitato ad esporre il suo lavoro in numerose gallerie pubbliche e private. È direttore di Hybrida contemporanea (galleria d’arte contemporanea). Vive e lavora a Roma.

Sito web: https://www.marcellodidonato.it

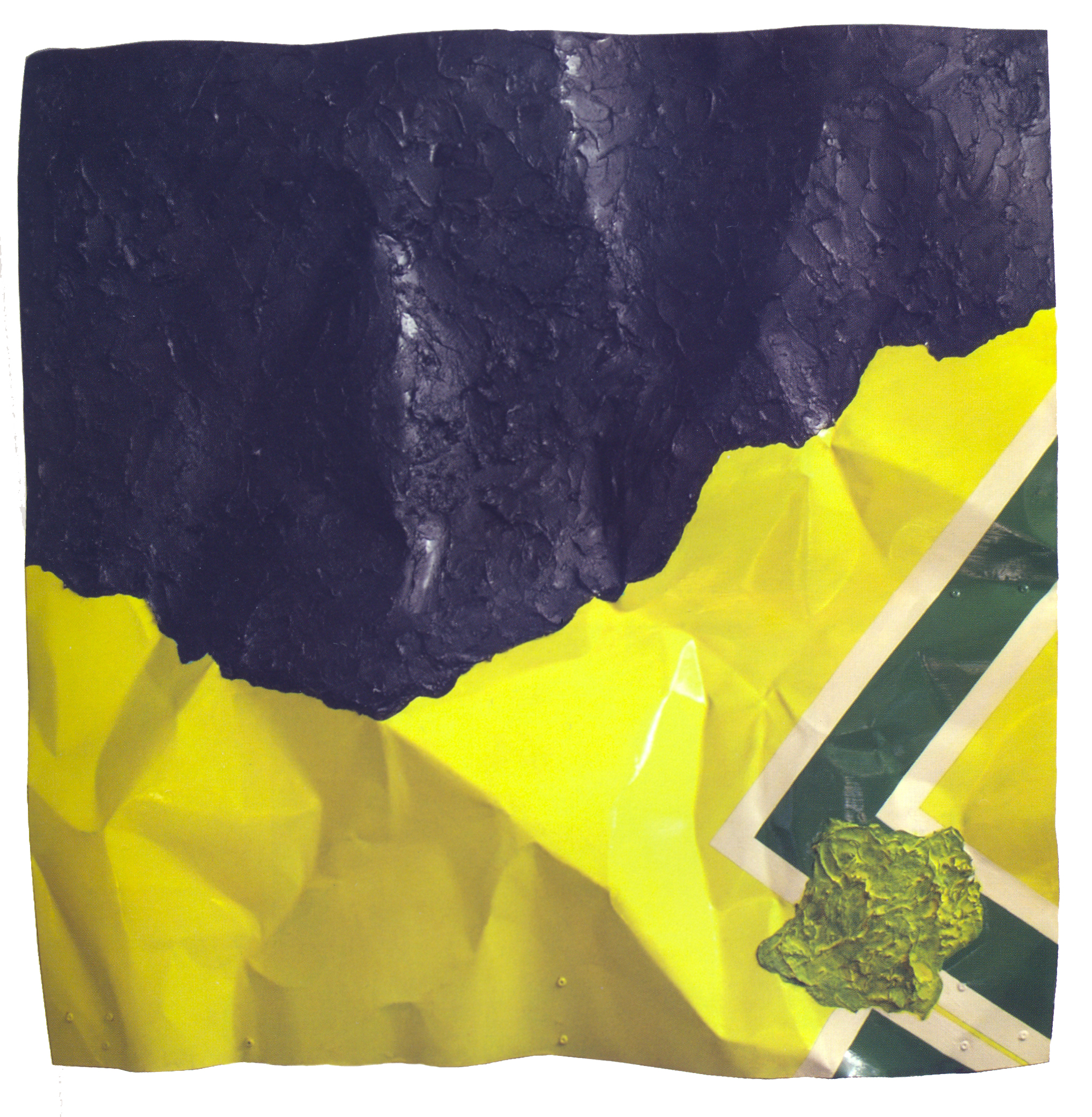

Eva

trittico di foto stampate su tela

100 x 100 cm (per foto)

2005

Mostre personali 2011 “Junkspace”, Mlab, Roma

2010 “Lager”, 91mq, Berlino “Polaroids”, Palazzo Ruspoli, Cerveteri

“Destination anywhere”, La Porta Blu Gallery, Roma “Junkspace”, Mlac, Roma

2009 “L’occhio che cammina”, Melbookstore, Roma “Il confine della realtà”, Hybrida contemporanea, Roma

2008 “Vision notes” MUSPAC Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea , L’Aquila

2007 “Corpi e matrici” Hybrida contemporanea, Roma

2004 “Bassano Istantanee” Palazzo Roberti, Bassano del Grappa “Cuba real life” Maschio Angioino, Napoli

2003 “Teatralità quotidiana” La volpe e l’uva, Salerno

2000 “Frammenti dal sensuale” Galleria Comunale d’Arte, Cava de’ Tirreni “Un’avventura in bianco e nero” Töölönlahden Makasiinit, Helsinki ” Frammenti dal sensuale” Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma

1999 “Poladreams” Haily, Napoli “Poladreams” Buzz, Salerno

1997 “Polaimages” Palais des congres et de la culture du Mans, Le Mans “Fotografia e psicanalisi” La città della scienza, Napoli “Le Corti dell’Arte” Palazzo Joele, Cava de’ Tirreni

1996 “Silberflagge ’95 – un’avventura in bianco e nero” A.A.S.T., Cava de’ Tirreni “Un’avventura in bianco e nero” Goethe Institut, Napoli “Immagini di donna” Centro Sociale, Cava de’ Tirreni “Black & withe” spazio/arte San Giacomo, Cava de’ Tirreni

1989 “Settimana Francese” Centro Storico, Salerno 1987 “Settembre al Borgo” Galleria il Borgo, Caserta Vecchia, CasertaMostre collettive

2011 “Motherland” FotoGrafia Festival Internazionale di Roma – X Edizione, Roma “II Paesaggio Italiano in Fotografia, 1950 – 2000” Palazzo Stroganovsky, San Pietroburgo “Archè futura” Chiesa di Santa Caterina, Lipari “Benevento al sorgere del sole” Palazzo Paolo V, Benevento

2010 “Quinto elemento” Hybrida contemporanea, Roma “Fuori 4” Galleria Gallerati, Roma

“Naturae” Galleria Miralli, Viterbo “II Paesaggio Italiano in Fotografia, 1950 – 2000” Sale espositive provinciali, Pordenone “D_LA54_P” Digital LA54 Platz, Berlino “Bites #2”, Flexible Spaces, Hans Wurst, Berlino “Photosensibilite’”, Hybrida contrmporanea, Roma “Nel segno dei bambini”, Sala Consiliare, Pesche (Is)

2009 “Un Castello per l’Arte Contemporanea”, Castello San Giorgio di Maccarese, Roma “I vegetariani lo fanno meglio”, Ristorarte Margutta, Roma “Luna elettrica”, Station Gallery, Tortoreto “Futurismo: avanguardia delle avanguardie”, Bergamo

2008 “Ulissici omaggio a Emilio Villa” Hybrida contemporanea, Roma “Falce e Martello” MUSPAC Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea , L’Aquila “Impronta globale” ISA Istituto Superiore Antincendi , Roma

2007 “Colori 2”, Sala Consiliare, Pesche (Is)

2003 “Realtà della fotografia nel Salernitano”, Palazzina neoclassica, Giffoni Sei Casali (Sa)

2002 “Le

2001 “Le

1997 “Obiettivi Irrequieti” Biblioteca Comunale, Cava de’ Tirreni

1994 “Chiamata alle arti” ex Museo del Falso, Salerno “Salerno fotografata” ex Museo del Falso, Salerno “Donazione Lanfranco Colombo” Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo

1993 “Chiamata alle arti” ex Pretura, Cava de’ Tirreni 1992 “25 anni di attività della Galleria il Diaframma-Kodak”, Milano 1987 “Rainbow – Tutti i colori del bianco e nero” Sezione culturale SICOF, Milano

1986 “Operazione collettiva” Dip. Arts Plastiques et Sciences de l’Art de la Sorbonne, Parigi “Napoli e la fotografia” Sala Vincenzo Gemito, Napoli “Fotocine 80” Sezione culturale – Ente Autonomo Mostra d’Oltremare, Napoli “Messa a fuoco di alcune esperienze foto-cine-video in Italia”, Casarsa (Pn)

1985 “Attraverso la tecnica” Club Universitario Cavese, Cava de’ Tirreni “Fotografie: esperienze creative in Campania” Sala Comunale, Pontecagnano (Sa) “Proposta immagine” Sala Comunale, Roccapiemonte (Sa)

“Dono la mia opera al nuovo Museo per accelerare la ripartenza della forza intellettuale e artistica della visione contemporanea: “Eva“ uno sguardo per il futuro!”

Marcello Di Donato

ottobre 2011